刚做完年度体检,李女士却还是不舒服:白天老犯困、手脚总是凉;久坐后肩颈像被勒着,偶尔还牵着头沉;夜里浅睡多梦,第二天胃口也差。指标大多正常,她纳闷:“我是不是虚了?”门诊里,医生见过太多类似的患者——病不算“重”,但长期困扰,既影响心情,也拖累工作与家庭。

一、这3种反复的小毛病,别硬扛

1)易疲劳、手脚发凉。

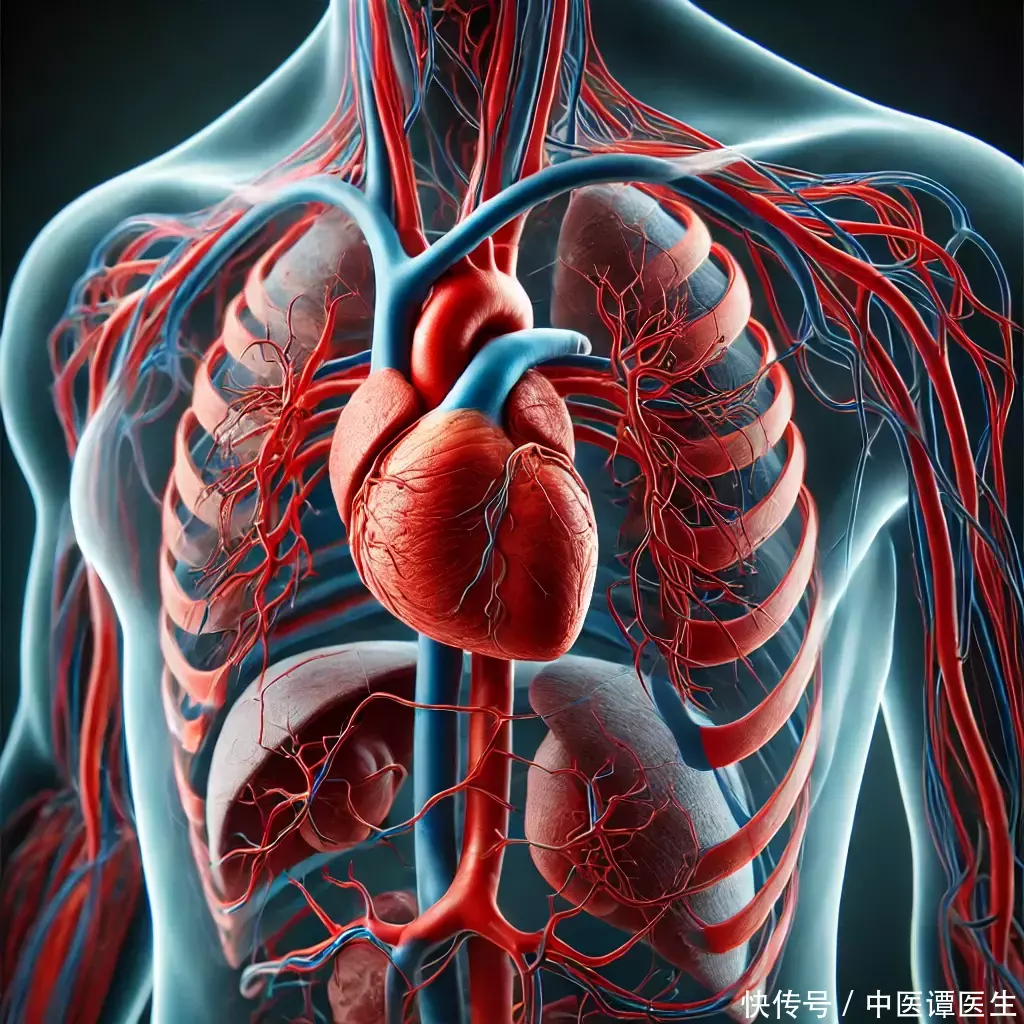

不少人把它归为“气血不足”。用更生活化的话说,就是体能储备和循环不在最佳状态。长期熬夜、压力大、运动少都会雪上加霜。诚然,亦需对一些易被忽视的问题保持警惕,诸如贫血、甲状腺功能异常、低血糖以及心肺疾病等状况,切不可掉以轻心。如果伴有心悸胸闷、活动后气短明显或体重骤降,应先就医排查。

2)肩颈腰背发紧、头沉胀。

久坐低头、长时间高强度用眼,是最常见诱因。当肌肉处于长时间紧张状态,局部血液循环便会变差,疼痛阈值随之降低。如此一来,人体对于疼痛的感知愈发敏锐,变得更加敏感。若疼痛放射至上肢、手指麻木或夜间痛醒,需评估颈椎、神经受压等情况。

3)睡不好、胃肠也跟着闹情绪。

睡眠与肠胃是“连体婴”:焦虑与作息紊乱会扰乱胃肠节律,出现食欲差、反酸、腹胀、便秘或腹泻反复。倘若出现黑便、呕血、进行性消瘦等警示信号,切不可掉以轻心。这些“红旗”征兆意味着健康或许已拉响警报,务必尽快前往医院就诊,以免贻误病情。

从中医角度,这些表现常被归到“气血运行不畅”。你可以把“气血”理解成“能量+循环”的总体状态;从现代医学看,则更接近“神经调节失衡、肌肉筋膜紧张、微循环与压力系统的紊乱”。两种语言,指向的困扰有重叠。

二、针灸能做什么:可能的作用与边界

不少研究提示,针灸在慢性颈肩腰痛、紧张型头痛、膝关节疼痛、功能性胃肠不适、轻中度失眠与焦虑等问题上,较“仅等待”或“假针刺”有一定优势;缓解幅度与持续时间因人而异。它的可能机制包括:促进局部与中枢的疼痛调制,释放内源性镇痛物质;改善肌肉张力与微循环,让“紧”和“僵”松下来;调整交感—副交感平衡,帮助睡眠与胃肠节律稳定。

但也要说清:对“补气血”“增强免疫”等更宏观的说法,证据标准并不一致;针灸不是万用钥匙,不能替代必要的药物或手术治疗。见效往往是渐进的,需配合作息、运动与心理管理。若症状提示器质性疾病或急症(例如胸痛、活动后明显呼吸困难、突发神经系统体征),不应先行针灸。

安全性方面:在正规医疗机构由合格执业医师操作,常见不适是短暂酸胀、轻微瘀青或乏力,通常可自行缓解。妊娠期(尤其早孕)、活动性出血倾向、严重皮肤感染部位应避免;正在使用抗凝药、装有心脏起搏器的人需提前告知,电针类手段要慎重。极罕见的严重并发症与不规范操作相关,因此选择机构和医生很关键。

三、想试试针灸?这样做更稳妥

第一步:先评估。

把你的困扰写成“症状日记”:出现频率、诱因、持续时间、伴随表现。就诊时携带既往检查与用药清单,便于医生判断是否适合针灸,是否需要先排除潜在疾病。

第二步:给疗程留出验证期。

通常每周1–2次,连续4–6次作为初步评估点。观察三类“可量化指标”:疼痛/紧绷强度是否下降(例如用0–10分自评分);睡眠起夜次数、入睡时长是否改善;胃肠节律是否更稳定(腹胀减轻、排便更规律)。有效则延长或转入维持;无效则与医生沟通,调整方案或改用其他治疗。

第三步:把生活方式“对齐”。

久坐族每小时起身活动3–5分钟,做肩颈拉伸与肩胛提拉;睡前1小时降低光线与电子屏刺激,固定上床与起床时间;规律吃饭,少量多餐,减少重油与过甜;日间步行20–30分钟或完成轻至中等强度运动;注意保暖与补水,情绪紧张时练习缓慢腹式呼吸。这些看似琐碎,却是让针灸“加分”的关键。

针灸是一种温和、可重复的干预方式,适合一部分长期被“说不上哪儿严重,却总不舒服”的人群。它的价值在于缓解和调节,不在于承诺“根治”。当你长期被疲劳、肩颈紧、睡眠差这三类状况困扰时,可以把针灸作为一个选项,但要先排除红旗信号、在正规机构操作、与生活方式同向发力。身体的好转,多半来自多件小事一起向好,而不是某一个“神招”。

温馨提示:本文为健康科普,不替代专业诊治。出现进行性加重或急症信号,请及时到医院就诊,并在医生指导下选择或配合针灸治疗。

配资网提示:文章来自网络,不代表本站观点。